- 「行政書士として独立したいけど、開業資金はどれくらいかかるの?」

- 「なるべく費用を抑えて開業したいけど、自宅開業とレンタルオフィス、どっちがいい?」

- 「開業した後に資金ショートしないためには、どんなお金の管理が必要?」

- 「融資や補助金を活用すべきなのか、自己資金だけで頑張るべきなのか迷っている…」

もしあなたが、これらのようなお悩みをお持ちなら、この記事が解決のヒントになります。

士業専門Web集客コンサルタントの、大林亨輔(おおばやし こうすけ)です。

私はこれまで、多くの士業の先生方の開業や集客をサポートし、「売上が安定する仕組み作り」をお手伝いしてきました。

この記事では、行政書士の開業資金について、以下のようなポイントを詳しく解説します。

この記事でお伝えすること

- 行政書士のリアルな開業資金の相場(実際に開業した人の本音)

- 自宅開業とレンタルオフィスのコスト比較(どれくらい違うのか?)

- 開業資金を節約する具体的な方法(助成金・補助金・中古活用など)

- 融資を受けるべきか?自己資金で開業するべきか?

- 開業後に「仕事がない…」とならないための戦略

開業資金は、単に「安ければいい」というものではなく、「どこにお金をかけるべきか?」を見極めることが大切です。

無駄なコストを削減しながら、事業を軌道に乗せるための戦略的な資金計画を一緒に考えていきましょう。

ぜひ最後までお読みいただき、あなたの開業準備にお役立てください。

※なお、具体的な開業までの手順(ステップ)は、以下の記事で詳しくまとめています。

>> 【完全ガイド】行政書士の開業準備|未経験でも失敗しない8ステップ

この記事のポイントを、動画で解説

この記事のポイントを、以下の動画でも解説しています。

ぜひあわせてご覧くださいね。

行政書士の開業資金はどれくらい必要?リアルな本音を公開

行政書士として独立開業するには、どれくらいの資金が必要なのか?

これは、多くの開業希望者が最も気になるポイントでしょう。

行政書士として独立するには、一般的に300万円~400万円ほどの開業資金が必要とされています。

ただし、この金額は「自宅開業かレンタルオフィスか」、「初期投資をどれだけ抑えるか」によっても変動します。

実際に開業した方のリアルな声を見てみましょう。

※X(旧Twitter)の調査結果を以下に掲載します。

開業後、全財産3万円になった私も開業資金はあるだけいいと切実に思います😇

200〜300万円くらいなら車買うのと同じなので、そのくらい借りました。

私の場合利息1.66%で安かったし借入がない=かっこいい、正義ではない。

企業は決算書見れば短期借入、長期借入は普通。 https://t.co/aLaoCQWE9q

— 宮城彩奈/あやなみ行政書士×不動産×解体 (@ayanamiyagi) February 12, 2022

軍資金の件です、300ですね

行政書士試験合格された方、おめでとうございます

開業するでも他資格受験するでも就職するでも選択自由と思いますが開業される方はキャッシュ大事です。ご質問されることあるので開業資金なんぼ?をテキスト化したいと思う…— 塩谷_行政書士組織論 (@nakanoya) January 31, 2025

私も開業時、開業資金+生活費で1年で貯金が300万位⬇️した記憶が…💦

お金は飛んで行くけど将来への投資ですね✊— 行政書士さざれ事務所(相続・遺言・終活・不動産・空き家) (@office_sazare) February 8, 2025

行政書士等の開業に必須な情報全て話します!!《何を準備する?事務所は自宅でもいいの?開業資金は?報酬の設定方法は?》 https://t.co/dJgcZPkuvk @YouTubeより

— 高松大@海事代理士・行政書士YouTuber (@kaiz_dai) January 30, 2025

このように、開業資金は「初期費用+ランニングコスト(生活費なども含む)」を含めて考えることが重要です。

開業初年度は安定した売上が見込めないため、 余裕を持って最低200万~300万円の資金を確保するのがベターでしょう。

自宅開業 vs. レンタルオフィス|コスト徹底比較

自宅開業のコスト

自宅開業のメリット・デメリット

メリット

- 家賃がかからないため、固定費を大幅に削減できる

- 通勤が不要で、時間を有効に使える

- 集客・マーケティングのためにお金を使う余裕ができる

デメリット

- 住所が公開されるリスクがある

- 家庭と仕事の境界が曖昧になりやすい

- クライアントとの対面商談がしにくい

(が、Zoomなどのビデオ会議や、訪問したりすることで、そこまで不便ではない)

自宅開業でかかる開業資金

開業資金(初期費用)

| 入会金+登録料+登録免許税+会費 | 約30万円 |

|---|---|

| 実務書や講座参加費 | 約25万円 |

| 書式集 | 約5万円 |

| パソコン | 約10万円 |

| 事務所備品(デスクや応接スペース、書庫など) | 10~15万円 ※中古を活用するなどして、できる限りおさえましょう。 |

| 通信環境の確保(電話機、複合機、回線工事など) | 約8万円 |

| 名刺、開業の挨拶状など紙媒体 | 約4万円 |

| 印鑑(職印、銀行印、ゴム印、印鑑ケース) | 約2万円 |

| 表札 | 約1万円 |

| 家賃(事務所を借りる場合) | ※最初は自宅開業で、コスト削減しましょう。 |

| 合計 | 約100万円 |

運転資金(ランニングコスト1)

| 行政書士会の会費、支部会費 | 約1万円/月 ※地域によって若干差があります。 |

|---|---|

| 水道光熱費や通信費 | 約1万円/月 |

| その他備品、消耗品、交通費など | 約2~3万円/月 |

| 家賃(事務所を借りる場合) | ※最初は自宅開業で、コスト削減しましょう。 |

| 合計(半年分なら) | 約5万円/月 ⇒ 半年で30万円 |

| 合計(1年分なら) | 約5万円/月 ⇒ 年間60万円 |

生活費(ランニングコスト2)

| 生活費 | 約15万円/月 ※個人差があります。 |

|---|---|

| 合計(半年分なら) | 約15万円/月 ⇒ 半年で90万円 |

| 合計(1年分なら) | 約15万円/月 ⇒ 年間180万円 |

マーケティング予算

| ホームページ制作費 | 約30万円 |

|---|---|

| 毎月のランニングコスト(サーバーやドメインの 維持費、Web集客の専門家に相談など) |

約2万円/月 ⇒ (半年分なら)12万円、(1年分なら)24万円 |

| (できれば)広告費 | 約5~10万円/月 ⇒ (半年分なら)30~60万円、(1年分なら)60~120万円 ※計算しやすいように、「半年分なら、50万円」 「1年分なら、100万円」と仮定 |

| 合計(半年分なら) | 92万円 |

| 合計(1年分なら) | 154万円 |

上記を合計すると、準備しておくべき資金は、以下のようになります。

半年分なら

1年分なら

マーケティングにかかるお金は、「費用」ではなく「投資」である

ホームページをはじめとするマーケティングは、顧客を獲得するために欠かせない要素です。

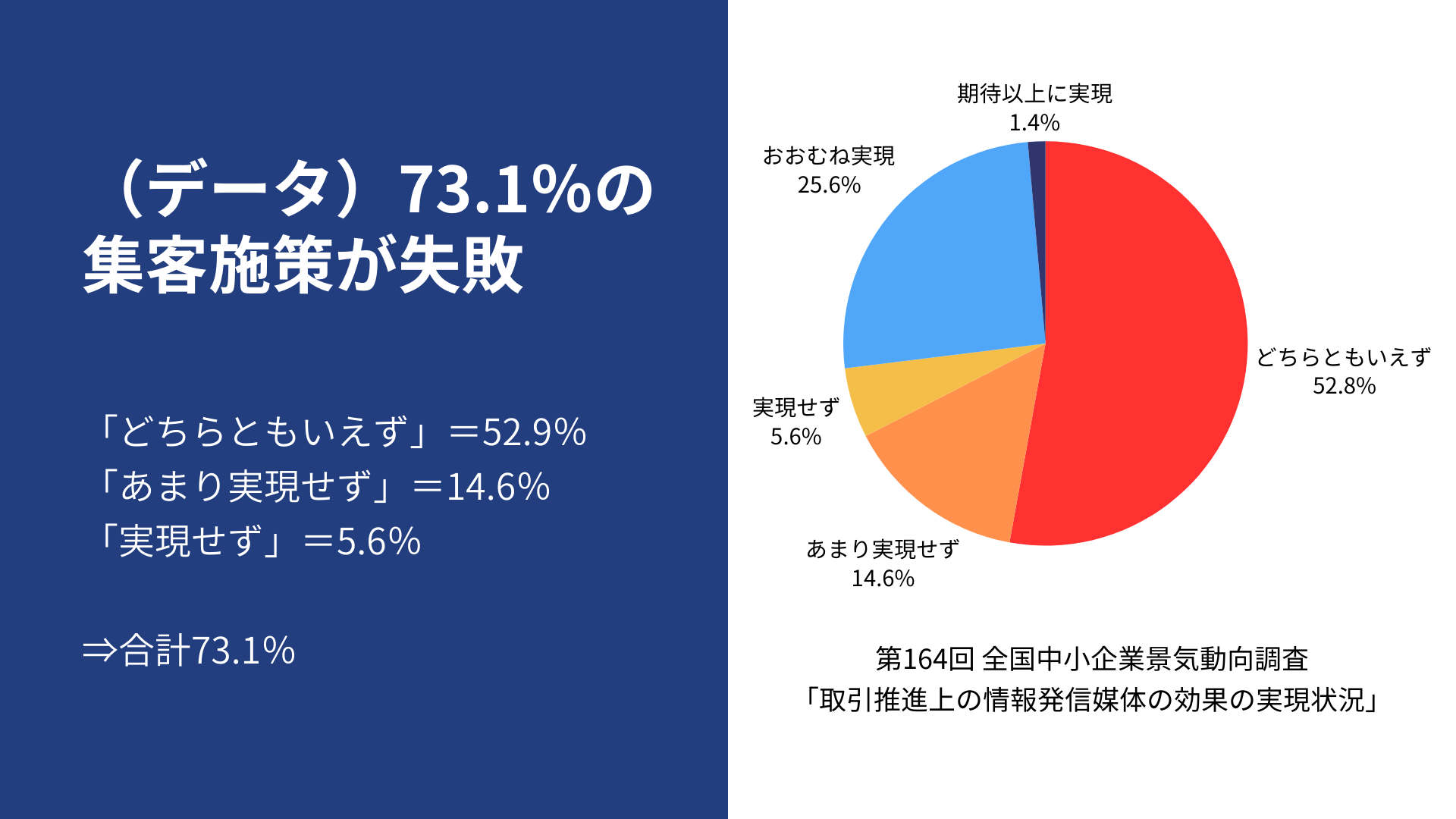

行政書士の廃業理由の多くは、「十分な売上を確保できなかったこと」が原因。

つまり、集客・マーケティングの失敗は、そのまま廃業につながります。

中小企業庁のデータによると、行政書士を含む中小企業のうち、70.8%が販売不振、つまり、集客不足で廃業しています。

このことからも分かるように、集客・マーケティング次第で、生き残れるかどうか?が決まると言っても過言ではありません。

以下の記事でも解説しているように、開業してすぐに「仕事がない…」を途方に暮れる方も、少なくありません。

>>行政書士の開業後に仕事がない… その原因と、未経験でも成功するための集客法

マーケティングにかけるお金は、単なる支出ではなく、「将来的に何倍もの売上として回収できる可能性がある」もの。

そのため、単なる「費用」と考えるのではなく、「投資」として捉えたほうがいいのです。

- ホームページ制作(行政書士の集客には欠かせない)

- 専門家へのコンサルティング依頼(餅は餅屋。自分で悩むと1年かかるものを、一瞬で解決できることも)

- 広告予算(開業してすぐに問合せを増やしたいなら、広告は必須レベル)

こういったマーケティング予算は、極力削らないようにしましょう。

費用を抑えたいのであれば、以下のような項目で節約するのが賢明です。

お金を節約したいなら、ここを見直す!

- 自宅開業にする → 事務所の家賃が発生しないため、大幅な固定費削減が可能。

- 事務所の備品は中古を活用 → 机・椅子・プリンターなどは、新品でなくても問題なし。

- 生活費の見直し → スマホの契約プランや保険料を削減し、ランニングコストを抑える。

これらのコストを最適化しつつ、集客・マーケティングにはしっかりと投資することで、開業後の成功確率を大きく高められます。

なお当社(士業専門ホームページ制作会社:ミリオンバリュー)では、HP制作ライトプランをはじめ、士業の集客・マーケティング支援を行っています。

中でもお喜びいただいているのが、ホームページ制作前に「あなたの地域で、どの業務が集客できるか?」無料診断するサービスです。

行政書士は、相続・会社設立・建設業許可・ビザなど、多くの業務があるので、どれを専門分野にするか?で集客の成否が大きく変わってきます。

この無料診断については、以下のページで詳しく紹介していますので、ご興味あればぜひご確認ください。

\あなたの地域で、どの業務が集客できるか?/

今すぐ無料診断してみる(簡単入力30秒)

レンタルオフィスのコスト

レンタルオフィスのメリット・デメリット

メリット

- クライアントが来所しても見栄えがする

- 人を雇いやすい

- 一国一城の主になった高揚感(一時的…)

デメリット

- 毎月の家賃・共益費が発生する

- 通勤に時間がかかる

- 集客・マーケティングに使えるお金が少なくなる

レンタルオフィスでかかる開業資金

わかりやすいように、事務所の家賃以外の主な項目は、「自宅開業」と同じとして比較したいと思います。

初期費用(レンタルオフィス)

| 入会金 | 月額利用料の1~2か月分 |

|---|---|

| 事務手数料 | 1~3万円 |

| 敷金・保証金 | 月額利用料の1~3か月分 |

| 共益費・管理費 | 1~3万円/月 |

| その他 | 登記手数料、カードキー発行費など |

| 合計 | ※仮に15万円とする |

月額費用(レンタルオフィス)

| 家賃(相場) | 「東京」月額3万円~10万円 「大阪」月額3万円~8万円 「地方」1万円~5万円 ※仮に5万円とする |

|---|---|

| オプション | 受付・電話代行サービス・郵便受け・会議室利用・ロッカー・法人登記 など

※仮に合計2万円とする |

隠れコスト(レンタルオフィス)

| 交通費 | 仮に1日往復500円だったとして、 月20日勤務で、約1万円 |

|---|---|

| 食事代(ランチなど) | ランチ代の全国平均は約575円。 月20日勤務と仮定すると、月約11,500円 |

| 合計 | 月約2万円の上乗せ |

実際の年間コスト比較「どれくらい違う?」

上記をまとめると、レンタルオフィスの場合、自宅開業にプラスして、以下の費用が発生します。

| 初期費用 | 15万円 |

|---|---|

| 事務所家賃 | 月7万円×12ヶ月=84万円 |

| 隠れコスト(交通費・飲食代) | 月2万円×12ヶ月=24万円 |

| 合計 | 年間123万円 |

このように、初年度で100万円以上ものお金が、レンタルオフィスに消えていきます…

これは、開業直後には、かなりのリスクですよね。

このことからも、行政書士は「まずは自宅開業で費用を抑えてスタートする」ことをお勧めします。

なお、行政書士の自宅開業については、以下の記事でも詳しく解説していますので、あわせてお読みください。

>> 行政書士の6割が自宅開業。間取りや条件、レイアウト例を徹底解説

また、特に女性行政書士の場合は、コスト面だけでなく、プライバシーやセキュリティなどを不安に感じている方もいらっしゃると思います。

女性の自宅開業のリスクと、具体的な対策については、以下の記事にまとめていますので、ぜひご覧ください。

>> 女性行政書士の自宅開業は危険?住所公開のリスクと対策5つ

開業資金を節約する方法|ムダなコストを抑えるコツ

行政書士として開業する際、無駄なコストをなるべく抑え、資金を効率的に使うことが重要です。

取り組みやすいものとしては、例えば以下のものが挙げられます。

できるかぎり、中古や自前のものを使う(事務所備品・パソコンなど)

新品で揃えると大きな出費になりますが、開業当初は中古品や手持ちのものを活用することで費用を抑えられます。

節約できるポイント

- デスクや椅子:中古オフィス家具の専門店やリサイクルショップを活用。

- パソコン:開業時は高性能なものより、手持ちのPCで対応し、必要に応じて買い替え。

- プリンター:新品でなくても十分。特にインクは純正ではなく、100円均一の互換インクを活用すると、ランニングコストを大幅に削減可能。(仮にプリンターの寿命が短くなっても、それ以上にお得)

- 書類整理用の棚やファイル:100円ショップやリサイクルショップで十分。

これらを工夫することで、最低限の設備をできる限り安価に揃えることができます。

生活費を削減する(サブスクの解約・通信費の見直し)

開業時は、ビジネスコストだけでなく、個人の生活費も見直すことが大切です。

特に、固定費を抑えることで、経済的な負担を軽減できます。

節約できるポイント

- 不要なサブスクの解約:動画配信サービスや音楽配信サービスなど、仕事に不要なものは一時的に停止。

- 通信費の見直し:格安SIMへの切り替えや、インターネットプランの適正化。

- 光熱費の削減:電力会社の見直しや、使用量の管理。

- 保険の見直し:不要な特約を削減し、必要最低限の補償に。

削減すべきランニングコストと、削減すべきではないコストの違い

削減して良いコストと、削減すると逆にマイナスになる(悪影響を及ぼす)コストを整理しましょう。

削減すべきコスト

- サブスク(動画配信、音楽配信など)

- 格安SIMや通信費のプラン変更

- 事務所備品(中古品の活用)

削減すべきではないコスト

- マーケティング予算(ホームページ制作、SEO、広告費)

- 専門的なソフトウェア(業務効率化に必要なもの)

これらの無駄をできる限りなくし、前述の「集客・マーケティング」への投資額を増やしていきましょう。

融資や補助金│開業資金の調達方法を比較

開業資金の確保は、行政書士として独立する際の重要な課題です。

自己資金だけで開業もできますが、事業を安定させるために融資や補助金を活用するのも一つの方法です。

自己資金だけで開業するのは可能?

行政書士として開業する際、自己資金だけでスタートすることは可能です。

ただし、自己資金だけで不安を感じるなら、開業時に融資を利用することも選択肢の一つです。

なぜなら、開業してしばらく仕事が取れなかった場合、資金がショートしてから融資を受けるのは難しくなるからです。

開業後に資金不足に陥った場合、収益実績がないと金融機関の審査に通りにくくなるため、融資を受けたいなら開業時がお勧めです。

開業初期は、売上が安定しないことが多いため、運転資金として6ヶ月~1年分の生活費と事業資金を確保するのが理想です。

そのため、開業前に資金繰りを見直し、必要に応じて融資を検討しましょう。

融資を利用すべきケースとは?

融資を受けるべきかどうかは、事業計画や資金繰りの状況によります。

特に、以下のようなケースでは融資を検討すべきです。

- 初期投資が必要な場合(事務所を借りる、設備を整えるなど)

- 開業後の収益化に時間がかかると思われる場合(成功報酬で入金サイトが長い、など)

- 自己資金が不足しており、運転資金が不安な場合

- 広告やマーケティングに投資したい場合(集客に資金を投入し、早期に売上を立てたい)

開業直後に融資を受けるメリット・デメリット

メリット

- 資金ショートのリスクを減らせる

- 開業初期の不安定な時期を乗り切れる

- 余裕を持って集客や事業拡大に取り組める

デメリット

- 返済義務があるため、固定費が増える

- 金利負担が発生する(無利子融資の制度もあるが、一般的には利息がかかる)

- 融資審査の手間や時間がかかる

行政書士が利用できる融資制度とは?

行政書士が利用できる融資制度には、以下のようなものがあります。

① 日本政策金融公庫

- 無担保・無保証人で借りられる可能性がある

- 創業時の資金調達手段として広く利用されている

- 金利は比較的低め

② 地方自治体の制度融資

- 各都道府県・市区町村が実施する制度

- 条件を満たせば低金利や信用保証料の補助が受けられる

これらの融資制度は、開業資金や運転資金を確保するための有力な手段です。

審査に時間がかかることがあるため、余裕を持って準備することが大切です。

融資を受ける際の注意点(審査のポイント・金利・返済計画)

融資を申し込む際には、以下の点に注意しましょう。

| 1.事業計画書をしっかり作成する | 金融機関は「この人にお金を貸しても大丈夫か?」を判断するため、事業計画書が重要です。 どのような業務を行い、どのくらいの収益を見込んでいるのかを明確に示しましょう。 |

|---|---|

| 2.収益シミュレーションを立てる | 返済計画が立てられるかどうかも重要なポイント。 開業後の売上予測を作成し、無理のない範囲で融資額を設定しましょう。 |

| 3.融資額と金利を慎重に検討する | 借りすぎると利息の負担が大きくなりますが、少なすぎると運転資金が足りなくなる可能性があります。無理なく返済できる範囲で借りるのがポイントです。 |

| 4.早めに申し込む | 融資の審査には時間がかかるため、開業準備の早い段階で相談・申し込みを進めておきましょう。 |

助成金や補助金を活用できる?

助成金や補助金は返済不要の資金なので、活用できれば資金繰りが楽になります。

行政書士の開業時に利用できる可能性のある助成金をいくつか紹介します。

助成金や補助金(一例)

- 創業助成金(自治体ごとに異なる)

- 小規模事業者持続化補助金(広告費や設備費に活用可能)

- IT導入補助金(ホームページや業務効率化ツールの導入を支援)

補助金や助成金は、申請期間や要件が決まっているため、事前に自治体や公的機関の情報を確認しておきましょう。

失敗しないための開業資金計画|固定費を抑えて成功する戦略

開業資金の管理を間違えると、事業の継続が難しくなることがあります。

特に、開業直後の資金繰りが安定しないうちは、無駄な出費を抑えつつ、売上をしっかり確保することが大切です。

ここでは、開業資金の使い方で失敗しやすいポイントや、安定したキャッシュフローを確保するための戦略を解説します。

開業資金の使い方を間違えると失敗する?よくある落とし穴

行政書士の開業資金を誤って使ってしまうと、資金ショートにつながり、早々に廃業を余儀なくされることもあります。

特に注意すべきポイントは以下のとおりです。

固定費をかけすぎてしまう…

- 賃貸オフィスを契約し、高額な家賃を払う

- スタッフを雇う(開業初期は一人で運営するのが基本)

収益に直結しない出費を優先してしまう…

- 高額なホームページ制作を依頼する(デザインに凝りすぎるなど、予算に見合わないもの)

- ブランド(見栄え)を意識しすぎて、高級な家具や最新のパソコンを購入

集客・マーケティングを甘く見てしまう…

- ご祝儀案件に頼りすぎ、急に仕事がなくなって焦る

- 「開業すれば、何かしら仕事はある」と楽観的に考えてしまっている

このような落とし穴を避けるためには、売上が発生する前提で資金計画を立てないことが重要です。

特に、固定費を極力抑え、事業が安定するまでの資金を確保しておくことがカギとなります。

開業後のキャッシュフローを安定させるために必要なこと

開業後、キャッシュフローを安定させるには、固定費を抑えながら収益の柱を早期に確立することが求められます。

具体的には、以下のような戦略を取ると良いでしょう。

固定費を抑える

- 自宅開業を選択し、家賃を抑える

- 必要最低限の設備でスタートする(プリンターは中古、インクは互換品など)

- ホームページのデザインに凝りすぎない。大事なのは、コンテンツ(中身)。小さく始めて、大きく育てる意識で

収益確保を最優先する

- 「客数が多い」「単価が高い」「リピート・紹介されやすい」業務を優先的に集客する

- 競合が少ない業務(ニッチ)を狙う

- すぐに請求できる業務を優先する(長期プロジェクトより、短期間で完結する業務が理想)

入金サイトを短くする

- できる限り「前払い」してもらう

- 「全額後払い」ではなく、「分割払い」を導入する

- 法人案件は入金までに時間がかかることがあるため、要注意

「開業したのに仕事がない…」とならないために

開業直後に「仕事がない…」という状況を避けるためにも、事前に集客戦略をしっかり練ることをお勧めします。

特に、以下の3つのポイントを押さえることで、安定した案件獲得につなげることができます。

- (1) 狙う業務を決める(市場リサーチ・競争分析)

- (2) 開業前にホームページを作成しておく

- (3) 名刺作成&人脈づくり(紹介・異業種連携)

これらについては、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてお読みください。

>>行政書士の開業後に仕事がない…その原因と、未経験でも成功するための集客法

特に開業初期は「仕事を待つ」のではなく「仕事を作る」意識が大切です。

早期に収益化できれば、資金繰りの不安も軽減され、長期的に安定した事業運営が可能になります。

なお、行政書士のホームページ集客のポイントは、以下の「士業専門3ステップ集客ノウハウ:ベーシック講座」の中でも解説していますので、こちらもぜひご参照ください。

【無料】「士業専門3ステップ集客術:ベーシック講座」は、こちら

あなたが今日、手に入れるもの

- 士業専門3ステップ集客法ベーシック講座(セミナー動画:全83分)

- 数年で廃業する士業、10年後も生き残る士業。その「わずかな違い」×3

- Webへの苦手意識をなくす、「7つの金言」

- 売込み感ゼロ、営業が苦手な士業でもできる「受任率アップ法」

1人士業・小さな事務所を応援したい想いから、定価4,980円⇒今なら無料でどうぞ!

行政書士の開業に関するよくある質問【Q&A】

行政書士として独立開業を考えている方の中には、「仕事が取れるのか?」「自宅で開業できるのか?」といった不安を抱えている方も多いでしょう。

行政書士で開業して後悔しないためにも、ここでは、開業に関してよくある質問をピックアップし、詳しく解説します。

Q1:独立開業しても仕事がないって本当?

マーケティングをしないと、仕事が取れないのは事実です。

行政書士は、「待っていれば、自然と依頼が来る」ような業種ではありません。

そのため、開業前から「どうやって集客するか」を考え、具体的な行動をとることが不可欠です。

特に、以下のようなマーケティング施策を取り入れることで、安定した顧客獲得につながります。

優先すべきマーケティング施策

- ホームページを作成し、SEO対策を行う(地域名+業務名で検索されるようにする)

- ブログやSNSで情報発信を続ける(信頼性を高め、問い合わせにつなげる)

- リスティング広告を活用し、すぐに集客を開始する(短期間で効果が出やすい)

- 知人・友人・元同僚に開業を伝え、紹介をもらう

集客を計画的に進めれば、仕事がない状態を防ぐことができます。

以下の動画も、あわせてご覧ください。

Q2:自宅開業の条件は?

行政書士の自宅開業には、一定の構造要件や設備要件を満たす必要があります。

具体的には、以下の条件をクリアする必要があります。

【構造要件】 事務所の独立性が確保されていること

- 客観的に「行政書士事務所である」ことが分かる(表札がある)

- 業務スペースと私生活スペースを分ける

- 顧客の個人情報が漏洩しないようにする

※マンションの場合、管理規約で事務所利用が禁止されている場合があるため、事前確認が必須です。

【設備要件】 必要な設備が整っていること

- 机・椅子・パソコン・プリンターなどの基本的なオフィス機器

- 顧客との応対スペース(来客対応がある場合)

- 書類の保管スペース(行政書士業務では多くの書類を扱うため)

Q3:独立開業する前に実務経験は必要?未経験でも大丈夫?

実務経験がなくても開業は可能ですが、未経験だと業務の習得に苦労することがあります。

行政書士試験に合格すれば開業できますが、試験内容と実務は別物です。

そのため、開業前に以下のような方法で実務経験を積むのが理想です。

- 開業前にオンライン講座や実務セミナーを受講する

- 開業後に、知り合いの行政書士に相談できる関係を作っておく

- 行政書士事務所でアルバイトや補助者として働く

未経験であっても、努力次第で十分に活躍できますが、「実務の知識」と「マーケティングの知識」を並行して学ぶことが重要です。

なお、行政書士の実務経験の積み方については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてお読みください。

>>行政書士の実務の勉強法×7&実務経験の積み方×5。新人さん必見

Q4:独立開業して、つまずきやすいポイントとは?

開業後に多くの行政書士がぶつかる壁として、以下のようなものがあります。

| 思ったより集客がうまくいかない | Web集客やSNSを活用する |

|---|---|

| 収入が安定しない | リピート・紹介されやすい業務を選ぶ。 行政書士の枠を超えて発想する。 |

| 仕事(案件)の進め方がわからない | 先輩行政書士に相談する、マニュアル化する |

| 書類作成のミスが不安 | チェックリストを作り、事務ミスを防ぐ |

事前に課題を知っておけば、対策を立てやすくなります。

Q5:思っていたほど集客できない…

開業初期の集客は、誰もが苦労するポイントです。

原因として多いのは、以下のものです。

| ターゲットが明確でない | 何でも屋ではなく、特定の分野に特化する |

|---|---|

| ホームページがデザイン重視でコンテンツ(文章)が少ない | コンテンツ・イズ・キング。コツコツ情報量を増やす |

| ホームページの文章で魅力が100%伝わっていない | セールスレターの構成を真似して書く |

| SEO対策ができておらず、上位表示されない | ブログを更新(情報発信)し、検索エンジンからの評価を高める |

| 無料だからと、SEO対策ばかり頑張っている | PPC広告を活用し、早期にアクセスアップする |

行政書士の集客は「開業すれば自然に依頼が来る」というものではなく、戦略的にマーケティングを行うことが必須です。

Q6:運営資金が足りなくなった…

資金不足に陥らないためには、開業前に以下の対策をとっておくことが重要です。

- 開業資金+6ヶ月~1年分の生活費を確保しておく

- 経費を極力抑える(事務所の家賃を節約する、中古設備を活用する)

- 融資や助成金を活用する(日本政策金融公庫の創業融資など)

- 集客・マーケティングに、全力で取り組む!

特に、行政書士は開業初年度に資金が不足しやすいため、事前の準備が非常に重要です。

まとめ

行政書士として独立開業するには、「最低でも200万~300万円」「理想は400万円ほど」の開業資金を確保しておくのがベターです。

特に、開業初期は売上が不安定になりがちなため、生活費やマーケティング費用を考慮した資金計画が不可欠です。

| 自宅開業 vs. レンタルオフィス | 自宅開業なら固定費を抑えられ、マーケティングに資金を回せる! レンタルオフィスは初年度100万円以上のコスト増。慎重に判断すべき。 |

|---|---|

| マーケティング費用は「投資」と考えるべき | 廃業理由の70.8%は「集客不足」。 ホームページや広告にはしっかり予算を割くことが大切。 |

| 開業資金を節約する方法 | 事務所備品は中古を活用。 生活費を見直し、無駄な固定費を削減。 |

| 融資は「資金ショートする前」に検討 する |

開業後に資金不足に陥ると、融資の審査が通りにくくなるため、必要なら早めに準備。 助成金や補助金を活用し、開業資金を確保。 |

| 開業後すぐに仕事を取るための戦略 | 「客数が多い」「単価が高い」「リピートされやすい」業務に特化。 ホームページを開業前から準備し、SEO・広告で集客を仕掛ける。 紹介・異業種連携を活用し、安定した顧客獲得ルートを作る。 |

成功するためには「無駄を省き、攻めるべきところに投資する」ことがカギ。

あなたの独立開業を、心から応援しています。