数多くの業務がある、行政書士。

- 「建設業許可って、競合が多いイメージがあるけど、儲かるの?」

- 「稼げる業務はどれ?」

- 「稼げない業務を選んで、苦労したくない…」

そう思っている方も、多いと思います。

士業専門Web集客コンサルタントの、大林亨輔(おおばやし こうすけ)です。

この記事では、「建設業許可が儲かる理由」を、データもまじえて解説します。

また、競合が多い中で、どのように差別化すれば集客できるのか?についてもお話しますので、ぜひ最後までお読みくださいね。

動画での解説はこちら

このブログ記事のポイントを、以下の動画でも解説しました。

あわせてご覧ください。

儲かる業務の3要素「客数×単価×リピート率」

建設業許可業務が「儲かる」と言われる理由を解説するにあたり、まず基本となるのが、以下の「売上の公式」です。

この3つの要素が揃うことで、事業の収益性が大きく変わります。

結論から言うと、建設業許可は、この3つの要素をすべて満たしています。

また、これ以外にもさらに2つ、建設業許可が稼ぎやすい理由があるのです。

それぞれの要素を、具体的に見ていきましょう。

建設業許可が儲かる、5つの理由

(1)客数が多い

まず、建設業許可業務が稼ぎやすい大きな理由として、『顧客となる建設業者の数が非常に多い』という点があります。

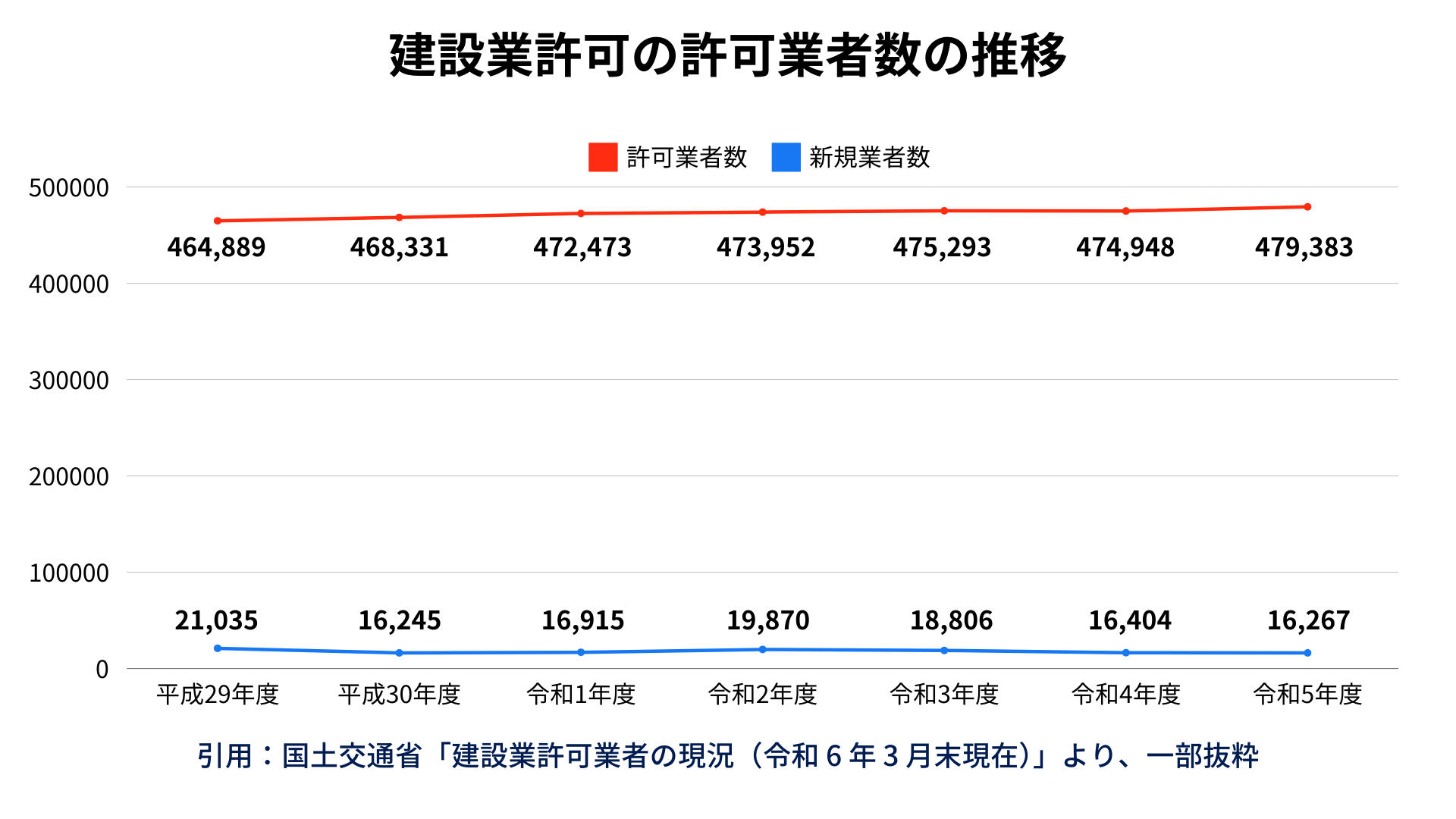

国土交通省のデータでは、令和6年3月時点で建設業許可を受けている業者数は約47万9,000業者とされています。

また、以下のように、新規参入も毎年平均1万8,000社ほどあり、全体数も徐々に増えています。

この数がどれくらい多いのか?

イメージしやすいように、コンビニエンスストアと比較してみましょう。

全国のコンビニ店舗数は約5万6,000店舗と言われています。

つまり、建設業者はコンビニの8倍近く存在しているのです。

普段、街を歩いているとコンビニをよく見かけますよね?

それを8倍に増やした数の事業者が、日本各地で建設業を営んでいると考えると、その多さが実感できると思います。

これだけ多くの見込み顧客がいる市場というのは、行政書士業務の中でも非常に珍しいです。

「顧客となる業者が多いからこそ、新規の案件を継続的に獲得しやすい」

これが、建設業許可業務の魅力の1つと言えます。

建設業者が許可を取得したい、4つの理由

では、なぜこんなにも多くの建設業者が『許可を取得したい』と考えるのでしょうか?

その理由は、許可を取得することで得られる以下の4つのメリットがあるからです。

| ①500万円以上の工事を受注できる | 建設業許可がない場合、建築一式工事では500万円以上、その他の工事では1件あたりの請負金額が500万円を超える工事は受注できません。

しかし、許可を取得すれば、この金額制限がなくなり、大型案件にも対応できるようになります。 |

|---|---|

| ②発注元からの信頼度が向上する | 許可を取得していることで、『法的に認められた業者』として見なされるため、元請業者や発注元からの評価が高まります。

特に大手ゼネコンや企業は、許可を持つ業者を優先して選ぶ傾向があります。 |

| ③融資を受けやすくなる | 金融機関は、許可を取得している建設業者を『適切な事業運営をしている』と評価しやすくなります。

その結果、運転資金や設備資金の融資を受けやすくなるため、事業拡大の資金調達がスムーズになります。 |

| ④公共工事の入札案件に参加できる | 公共工事の入札に参加するには、建設業許可を取得し、『経営事項審査(経審)』を受ける必要があります。

許可を取得することで、官公庁や自治体からの発注案件に参入できるようになるため、仕事の幅が大きく広がります。 |

このように、建設業許可を取得することで得られるメリットは、非常に大きいのです。

(2)単価が高い

建設業許可の報酬額は、一般的には10万円~15万円程度が相場です。

この金額は、行政書士の他の業務と比べても、高単価です。

- 内容証明作成:1件あたり2万円~5万円程度

- 会社設立業務:3~10万円程度といった価格帯が一般的です。

このように、建設業許可業務は10万円~15万円と、他業務よりも高単価であり、1件の受注で得られる報酬が大きいのが特徴です。

さらに、建設業許可には、以下のような追加業務が発生することも多いものです。

- 経営事項審査

- 入札参加資格申請

- 建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録代行

- 電気工事業者登録

- 解体工事業登録

- 宅建業免許

- 会社設立

これらの追加業務も含め、顧客単価を高めやすいという点も、建設業許可業務の魅力です。

そのため、『1人事務所・小規模な事務所だから、少ない案件数でも十分な売上を確保したい』と考えている行政書士の方にとっては、特におすすめの業務と言えます。

(3)リピート率が高い

建設業許可は、一度取得したら終わりではありません。

定期的な手続きが必要になるため、顧客からの継続依頼が発生しやすいのが特徴です。

具体的には、以下のようなリピート依頼があります。

- 許可更新手続き(5年ごと):許可の有効期限が切れる前に行う更新手続きです。

- 決算変更届(毎年提出):事業年度終了後に必要な書類で、決算内容を行政に報告します。

また、派生する関連業務として、以下のようなものもあります。

- 経営事項審査(経審)

- 入札参加資格申請

- 建設キャリアアップシステム(CCUS)の登録

- 解体工事業登録

- 宅建業免許

- 産業廃棄物収集運搬業許可

- 産業廃棄物処理業許可

- 建築士事務所登録

- 測量業登録

- マンション管理業登録

- 賃貸住宅管理業登録

- 電気工事業者登録

こういった派生業務のおかげもあり、リピートにもつながりやすいのです。

(4)「建設業許可は行政書士に頼むもの」という認識

建設業許可の手続きは、要件が複雑で証明書類も多いため、手続きを自分で行うよりも行政書士に依頼するのが一般的です。

例えば、建設業界ではこんな話をよく耳にします。

- 『あの会社が行政書士にお願いして許可を取れたらしい』

- 『書類作成が大変だから行政書士に頼むと安心』

このように、『建設業許可の手続きは行政書士に任せるべき』という信頼が、建設業界全体に根付いています。

他士業が行う業務、例えば相続や会社設立などは司法書士や税理士、弁護士も扱うため、競合が発生しやすいですよね。

しかし、建設業許可はその点で競争相手が少なく、行政書士が優位に立ちやすい業務です。

この『行政書士に頼むもの』という認識こそが、営業を進める上での大きなアドバンテージとなります。

(5)参考書籍が充実。初心者でも取り組みやすい

建設業許可業務は、他の許認可業務と比べて手引きや解説書、参考書籍が充実しているのが特徴です。

例えば、各都道府県の行政庁が発行している『建設業許可の手引き』は、手続きの流れや必要書類が詳細にまとめられています。

また、民間からも『建設業法の解説書』や『建設業許可Q&A』といった書籍が多数出版されているため、業務の進め方を手元で確認しながら学べる環境が整っています。

これは、独立開業したばかりの行政書士や、許認可業務に初めて挑戦する方にとって心強いポイントです。

他の許認可業務では、必要書類や要件が明確にされておらず、個別に問い合わせが必要になるケースもあります。

一方、建設業許可業務なら、基本的な手順が解説された資料があるため、地図やコンパスを持って登山するような安心感があります。

もちろん、すべての都道府県が同じレベルの手引きを発行しているわけではありませんが、他県の手引きや全国共通の参考書籍を活用することで、スムーズに業務を進めることができます。

このように、参考資料が充実している建設業許可業務は、初心者の方でも自信を持って取り組める業務と言えます。

競合の中で選ばれる!建設業許可の差別化ポイント×5

建設業許可は、行政書士にとっては、メジャーな業務の1つです。

そのため、正直なところ、競合も多いのが現実です。

しかし、諦めるのはまだ早い…!

以下のようなポイントをおさえれば、後発であっても、集客できる可能性は十分にあります。

(1)専門特化したホームページ

まず、競合が多い中で集客を成功させるための差別化ポイント1つ目は、『専門特化したホームページを作ること』です。

例えば検索エンジンで『建設業許可 行政書士』と調べたとき、どういうホームページが信頼されるでしょうか?

なんとなく色々な業務を羅列している「何でも屋さん」のようなホームページよりも、『建設業許可に特化して詳しく解説しているホームページ』の方が安心感がありますよね。

このように、専門性を高めることで『この人に任せれば間違いない』と思わせる効果があります。

具体的には、次の3つのポイントを押さえたホームページが有効です:

| ①情報の充実 | 建設業許可の流れや必要書類、手続きのFAQなどを掲載し、ユーザーの疑問を解決する内容を揃えましょう。 |

|---|---|

| ②実績のアピール | 実際の成功事例や、お客様の声を具体的に紹介することで信頼感を高めます。

『●●県のA社が無事許可を取得できました』など、地域の事例を盛り込むと効果的です。 |

| ③問合せ導線の最適化 | トップページや各コンテンツの終わりに『無料相談はこちら』のボタンを配置し、スムーズに行動してもらえる導線を作りましょう。 |

このように、ホームページを『名刺代わり』ではなく、『あなた専属の営業マン』として作り込むことが、競合と差別化する大きなポイントです。

なお、行政書士のホームページ集客のポイントは、以下の「士業専門3ステップ集客ノウハウ:ベーシック講座」の中でも解説していますので、こちらもぜひご参照ください。

【無料】「士業専門3ステップ集客術:ベーシック講座」は、こちら

あなたが今日、手に入れるもの

- 士業専門3ステップ集客法ベーシック講座(セミナー動画:全83分)

- 数年で廃業する士業、10年後も生き残る士業。その「わずかな違い」×3

- Webへの苦手意識をなくす、「7つの金言」

- 売込み感ゼロ、営業が苦手な士業でもできる「受任率アップ法」

1人士業・小さな事務所を応援したい想いから、定価4,980円⇒今なら無料でどうぞ!

(2)お客様の声・Google口コミを増やす

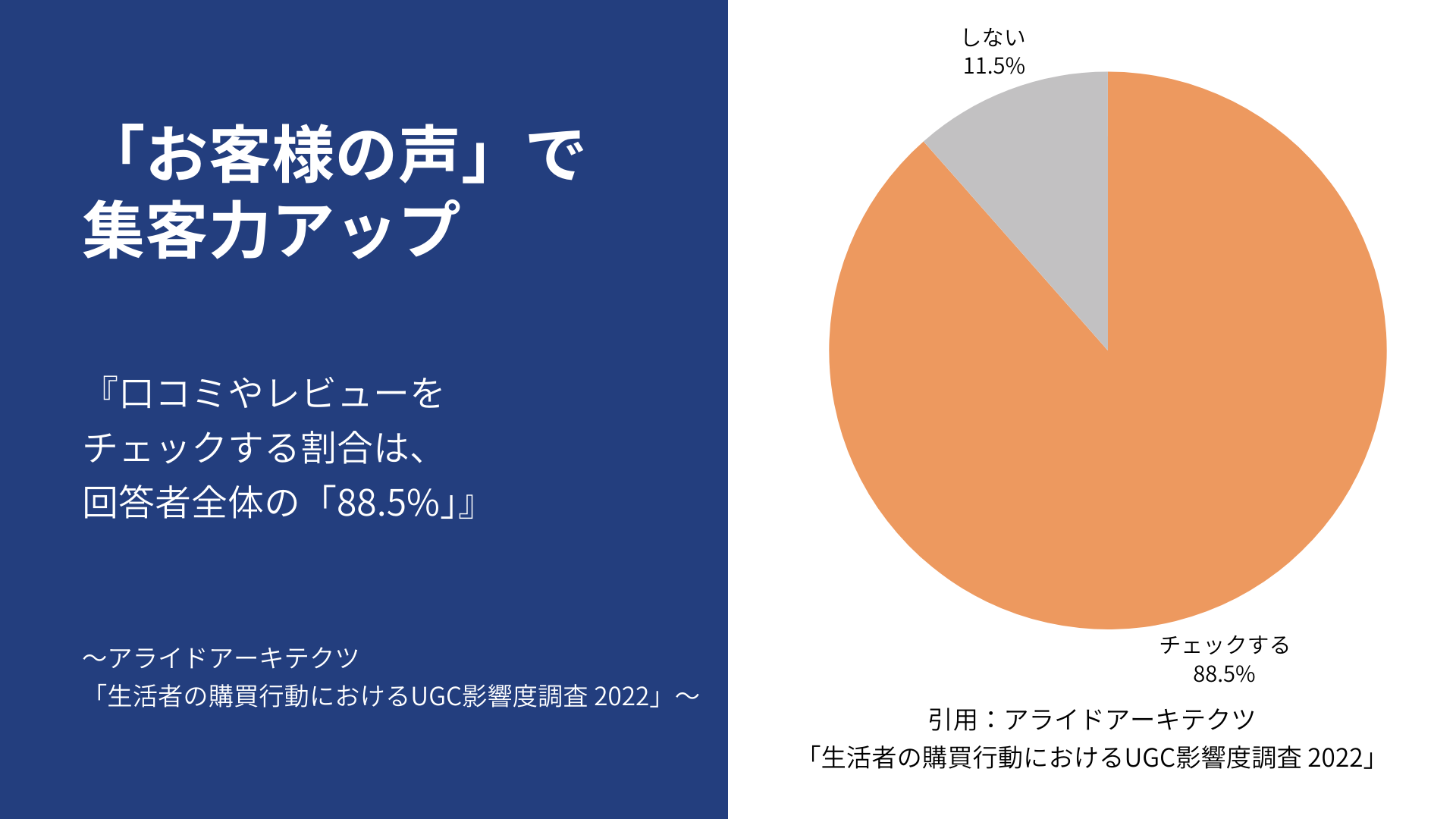

アライドアーキテクツのアンケート調査によると、口コミやレビューをチェックする割合は回答者全体の「88.5%」にものぼる、という調査結果が出ています。

このように、「お客様の声」やレビューは、とても重要なのです。

また、Googleマップの口コミも、とても重要になってきています。

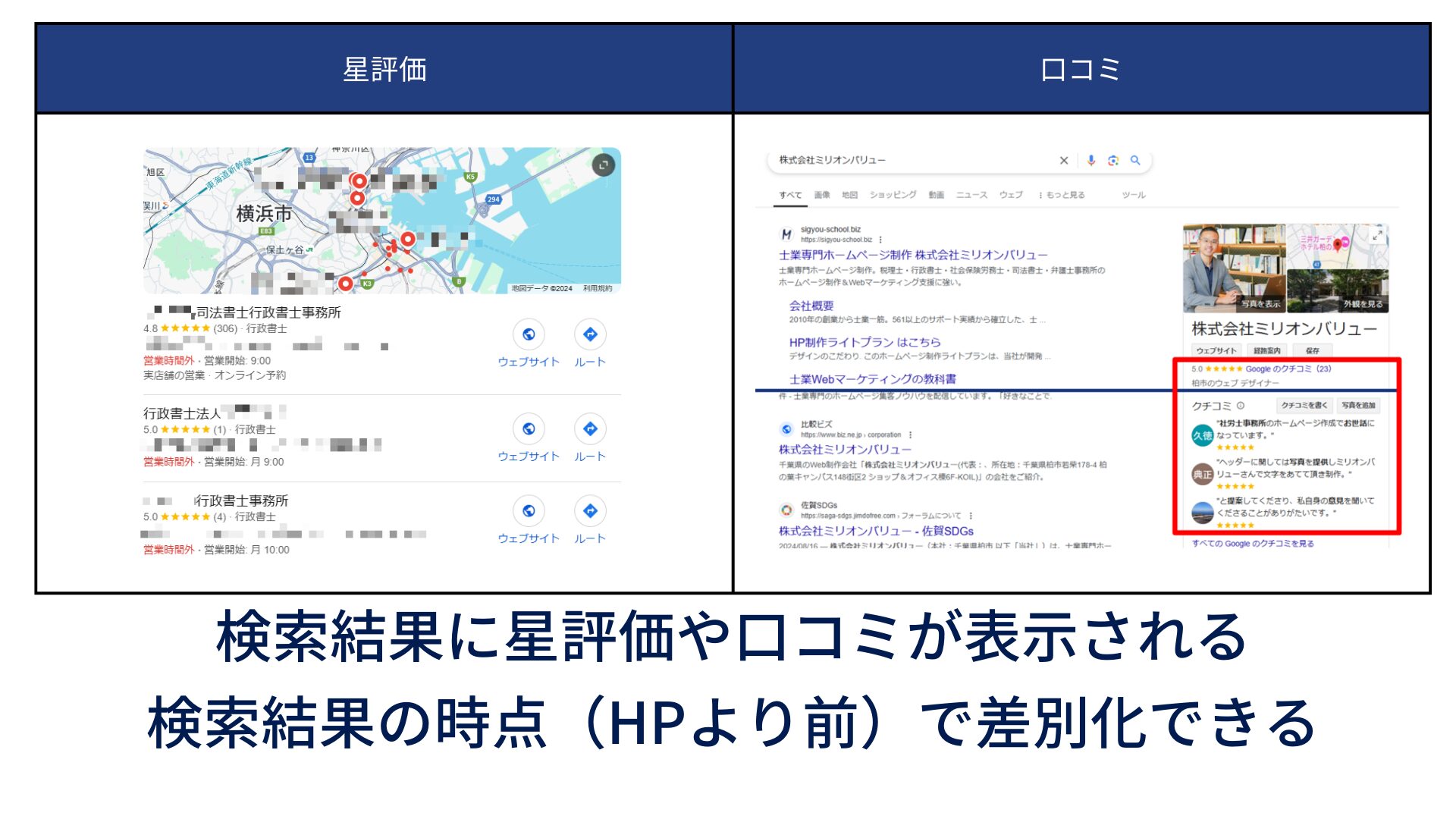

例えば、「行政書士 横浜市」と検索すると、このように、検索結果に星評価や口コミが表示されます。

これがあるのとないのとでは、パット見たときの印象がぜんぜん違いますよね。

ホームページにアクセスしてもらう前の、検索結果の時点で差別化できる、ということです。

- 「迅速な対応で助かった」

- 「親身になって相談に乗ってくれた」

- 「手続きがスムーズで、安心して任せられた」

これらの声は、新規のお客様に『この先生なら信頼できそうだ』と思われる要素になります。

Googleの口コミを増やすと、検索エンジン対策にもなる

Googleは『口コミの評価が高く、件数が多い』事業者を優先して検索結果に表示するため、ローカルSEOの観点からも非常に重要です。

つまり、『お客様の声』や『Google口コミ』を集めることで、新しい顧客獲得のきっかけを生み出し、競合に負けずに集客できるのです。

(3)親近感を伝えるプロフィール

行政書士のプロフィールページは、ただ経歴や資格を羅列するだけではもったいないです。

お客様が『この先生にお願いしたい』と思う理由の多くは、「親近感」から生まれます。

例えば、初対面の人でも、趣味や出身大学が同じだったりすると、「話しやすそう」「信頼できそう」と感じたりしますよね。

「あ、私もマラソンが趣味だ」「出身が一緒だ」

こういう共通点は、心理的な距離を一気に縮めてくれます。

建設業者の方も同じです。

親近感を持ってもらえると『気軽に相談してみようかな』という気持ちになりやすいのです。

では、どんな内容を盛り込むと良いのか、具体例を3つ紹介します:

| ①趣味や休日の過ごし方 | 「趣味は釣りで、休日は地元の海でリフレッシュしています」といったエピソードを加えると、親しみが増します。 |

|---|---|

| ②資格取得のエピソードや苦労話 | 資格取得のために仕事をしながら猛勉強した」といった話は、共感を生み、『この先生は努力家なんだな』と思わせます。 |

| ③なぜ建設業許可に特化しているのか?の理由 | 人は、「Why(なぜ)」に興味を持ち、共感します。

「Why(なぜ)」について、詳しくは以下の記事でも解説していますので、あわせてお読みください。 |

プロフィールにこれらの要素を盛り込むことで、『業務の説明』だけでなく、『人間味』も伝えることができます。

つまり、『親しみやすさ』や『信頼感』があるプロフィールは、競合との差別化に大きくつながる、ということです。

ちなみにこれは、独立開業したばかりの行政書士の先生でも実践できる差別化方法なので、お勧めです。

(4)地域密着型の情報提供

建設業許可の手続きは、基本的な流れは全国共通ですが、細かい要件や審査の基準は都道府県によって異なる場合があります。

例えば、審査のスピードや必要な書類の種類、行政庁の受付体制など、地域によって特徴があるのです。

そこで、『●●県で建設業許可を取得する際の注意点』といった、地域特化型の情報を発信すると、他の行政書士との差別化につながります。

具体的には、次のような情報をホームページやブログで発信すると効果的です。

| ●●県でよくある質問とその答え | その地域特有の疑問点を解決する情報を提供することで、地元の業者から信頼を得られます。 |

|---|---|

| ●●県で申請する場合の具体的な注意事項 | 例えば、追加で必要な証明書や提出方法の違いを解説することで、差別化を図れます。 |

こうした『地域密着型の情報発信』は、『この行政書士は地元に詳しい』と思ってもらえるきっかけになります。

また、特定の地域に詳しいと認知されることで、地元企業からの紹介や問合せも増えやすくなります。

つまり、地域特化型の情報提供は、「親しみやすさ」と「専門性」を同時にアピールできる、非常に効果的な方法なのです。

(5)動画を使ったブランディング

あなたは、ホームページに、その会社や事務所の代表あいさつ動画が掲載されていたら、どう感じますか?

動画で顔を見て声を聞くことで、文字だけでは伝わらない親近感や信頼感を感じますよね。

士業も、まったく同じです。

特に初めて依頼を検討している方にとって、『この先生なら相談しやすそう』と感じてもらえる効果があります。

では、具体的に動画を活用することでどのようなメリットがあるのか、データをいくつかご紹介します。

- 動画をランディングページに入れることで、コンバージョン率が80%アップする(アンバウンス調べ)

- 動画を視聴した人の64%は、ネットで購入する可能性が高い(コムスコア調べ)

- 平均的なネットユーザーは、動画のあるサイトでの滞在時間が88%多い(ミストメディア調べ)

これらのデータが示すように、動画は信頼構築やコンバージョン向上に非常に効果的なのです。

おすすめは「あいさつ動画」

「はじめまして、行政書士の●●です」といった自己紹介を行い、笑顔で話すことで親しみを感じてもらえます。

『動画を活用している行政書士』という印象を与えることで、他の事務所との差別化を図れるだけでなく、ネット上での信頼感も向上します。

こうしたブランディングの積み重ねが、「親近感」と「信頼感」を生み、建設業許可業務の依頼へとつながるのです。

成功事例:建設業許可特化で年収1000万円を達成した行政書士N先生

N先生は、最初はご自身でホームページを作成されていました。

しかし、なかなか思うように集客できず、問合せも月に1件あるかどうかという状況が続いていました。

そこで、当社にご相談いただきました。

私たちはN先生の「建設業許可」に特化したホームページを作成し、情報提供コンテンツを充実させられるようサポートしました。

結果はどうなったのか?

N先生はホームページ公開から半年後には月10件以上の問合せを獲得し、1年後には年収1,000万円を達成されました。

「ホームページを見て『この先生にお願いしたい』と感じた」という声も、お客様から直接届いたそうです。

N先生は『集客で悩んでいた頃が嘘みたいです。今からホームページを頑張っても遅いかな、と思っていましたが、結果が出て驚きました』と話していました。

このように、建設業許可業務を専門分野とし、情報発信に力を入れることで、競合が多い中でもしっかりと差別化し、収益を伸ばすことができます。

まとめ

ここまでで、建設業許可業務の魅力や、競合と差別化するためのポイント、実際の成功事例についてお話ししました。

改めてお伝えしたいのは、建設業許可業務は、「客数」「単価」「リピート率」が全て揃った、行政書士にとって安定収入が見込める業務だということです。

さらに、競合が多い中でも、専門特化した情報発信や親しみやすさを伝えるプロフィール・動画などを活用することで、しっかりと差別化し、信頼を得ることができます。

今回ご紹介した成功事例のように、『正しい方法で情報発信を行う』ことで、開業したばかりの方でも大きな成果を上げることができますので、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

なお、当社のHP制作ライトプランは、お申込み前に「あなたの地域で、建設業許可が集客できるか?」を無料で診断しています。

ご興味ある方は、以下のページで無料診断の詳細を解説していますので、ぜひご確認くださいね。

\あなたの地域で、建設業許可を集客できるか?/

今すぐ無料診断してみる(簡単入力30秒)